Introduction : La poésie à l’origine mêle texte et musique ; au Moyen-Age, les troubadours composent des airs sur lesquels ils improvisent, le plus souvent, des paroles aux motifs traditionnels qui célèbrent les exploits des héros ou l’amour . Dans le domaine musical, comme dans le domaine littéraire, styles et courants se succèdent et chaque artiste cherche à définir sa place soit en perpétuant la tradition ou en s’émancipant des modèles pour créer du nouveau . Grand Corps malade, un slameur, Gaël Faye, plutôt versé dans un rap mélodique et Ben Mazué , auteur-compositeur interprète , qui alterne entre rap léger et pop , ont décidé de collaborer pour créer un album baptisé Éphémère sorti en 2020.Dans la chanson « Tailler la route », morceau composé en vers libres, ils lancent un appel à la liberté . Les troi sinterprètes s’accordent sur cette volonté d’émancipation. La partie écrite par Gaël Faye comporte 16 vers . Comment le poète franco-rwandais met il en mots et en musique son désir d’émancipation ? Le premier mouvement est composé de la strophe 1 : il représente le désir d’évasion et le second mouvement, strophe 2 , montre le sens du voyage du poète.

Mouvement 1 : « Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sent le soufre Je passe en météore comme on passera tous » – Dès ces deux premiers vers, GF évoque une existence troublée, un rapport conflictuel aux autres, qu’il inscrit dans le présent d’énonciation. La rupture s’exprime par l’opposition entre « ils » et « je » . L’agressivité du locuteur est marquée par les métaphores « mords , et sentir le soufre ». Rappelons que l’expression sentir le soufre a deux origines : dans le domaine religieux, elle désigne les éléments diaboliques qui font peur et dans le domaine militaire, cela signifie que la situation est explosive et risque rapidement de dégénérer ; dans les 2 cas, la vie du poète est associée soit à un rejet soit à une forme de danger. On peut d’emblée faire le lien avec les difficultés existentielles de Gael Faye, tiraillé entre blanc et noir, et qui a vécu les génocides du Rwanda qu’il a du fuir adolescent. Sa mère appartenait à l’ethnie Tutsie qui a été massacrée par les Hutus . Le poète, ici, s’apparente à un animal, à un marginal, à un être maudit que l’on rejette par mépris ou par peur et qui est rempli de colère comme un chien méchant . On pourra commenter l’effet d’homonymie « soufre / souffre », mettant en évidence le rejet qui engendre la souffrance.

[Mouvement 2] strophe 2 : La 2e strophe opère un changement de rythme, une accélération du tempo comme pour mimer le départ de ce voyage initiatique, comme un moyen d’accéder au déchiffrement du monde

“J’veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans” M’arrimer au rythme lent, l’ire en moi la calmer de milliers de mots” – On relèvera tout d’abord les jeux sonores qui rythment cette 2e strophe : de nombreuses allitérations en /m/ et /l/ et assonance en /i/, à travers lesquelles on pourra entendre une célébration de la liberté et de la puissance des mots comme outils de cette émancipation. Les hyperboles « milliers de miles, mille romans » disent cette soif intense d’expériences à travers les distances parcourues et de l’accumulation de connaissances notamment livresque. – De plus, on peut noter que le voyage est tout autant spirituel (« mots, romans ») que physique avec l’indicateur « miles » qui désigne les kilomètres parcourus, notamment en bateau. Le poète n’erre pas sans but : il cherche une terre d’accueil pour s’arrimer, c’est à dire trouver un point d’ancrage, une patrie spirituelle Le parcours doit permettre d’atteindre la stabilité mais également l’apaisement (« l’ire en moi la calmer ») . Le mot ire désigne en ancien français une violente colère , celle du début de la chanson lorsque le poète affirme qu’il mord et on retrouve un jeu de mots avec le verbe lire ; Cette homonymie (« l’ire / lire ») permet de percevoir les mots comme des portes d’accès à la connaissance de soi (« lire en moi ») et à la découverte de son identité . On retrouve cette idée que l’écriture peut mener à la connaissance de soi , un peu à la manière d’une introspection.

Pour conclure : on retrouve dans cet extrait de « Tailler la route », les images d’un poète voyageur qui chante son désir de liberté et d’évasion , de grands espaces, loin des foules. Ce voyage , à la fois matériel et spirituel mène à une forme d’ascèse : le poète s’éloigne des préoccupations de ses semblables et atteint une autre dimension ; Il vide son âme de tout ce qui pourrait l’empêcher de s’émanciper:il doit se débarrasser de la colère qui l’étouffe, de la souffrance ensuite pour ne garder que cette lumière en lui, reflétée par la beauté du Monde. C’est seulement une fois arrivé à ce stade qu’il paut devenir un passeur de lumière . Baudelaire dans Le Voyage et Rimbaud dans Le Bateau ivre ont tous deux exprimé ce voyage spirituel, sous la forme d’un voyage en bateau . A la fin c’est la mort qui attend Baudelaire avec ce « vieux capitaine » qui l’invite à lever l’ancre et l’emporte avec lui et Rimbaud lui , après avoir écumé les mers du monde entier, découvert des archipels sidéraux, désire finalement une eau noire et froide , celle de son enfance et il se revoit , à la fin de son voyage frêle enfant triste qui joue à lancer un petit bateau sur l’eau . Chaque poète à sa manière cherche à tracer sa route et à donner un sens à son parcours. Ce voyage métaphorique, c’est celui de notre propre vie .

Phèdre se présente ici comme une victime de la malédiction de Vénus, lancée contre toute sa lignée. Le terme « dieux » revient par trois fois, renforcé par la métaphore « vengeances célestes » et la métonymie «contre tout mon sang ». – Pour insister sur le caractère odieux de la machination dont elle est victime, elle se qualifie de « faible mortelle », sorte d’antithèse qui vient en contrepoint de « dieux » et qui démontre son impuissance ; Le registre pathétique est déployé pour faciliter la compassion du spectateur, qui , avec la terreur , est le ressort essentiel du spectacle tragique comme le démontre Aristote . Le spectateur, pour pouvoir s’émouvoir du sort de Phèdre doit considérer l’héroïne tragique comme une victime d’une fatalité qui la dépasse. Le personnage explique donc l’origine de cette passion incontrôlable , pour mieux tenter de se justifier aux yeux du spectateur et présente cet amour qui lui fait horreur comme le montre l’acmé de ce premier mouvement : « Je m’abhorre encore plus que tu ne me détestes » : formule frappante où on note , à la fois une gradation descendante et des effets d’ hyperbole. le verbe abhorrer signifiant un rejet très fort d’elle-même : elle se juge elle même coupable et se dégoûte.

Phèdre se présente ici comme une victime de la malédiction de Vénus, lancée contre toute sa lignée. Le terme « dieux » revient par trois fois, renforcé par la métaphore « vengeances célestes » et la métonymie «contre tout mon sang ». – Pour insister sur le caractère odieux de la machination dont elle est victime, elle se qualifie de « faible mortelle », sorte d’antithèse qui vient en contrepoint de « dieux » et qui démontre son impuissance ; Le registre pathétique est déployé pour faciliter la compassion du spectateur, qui , avec la terreur , est le ressort essentiel du spectacle tragique comme le démontre Aristote . Le spectateur, pour pouvoir s’émouvoir du sort de Phèdre doit considérer l’héroïne tragique comme une victime d’une fatalité qui la dépasse. Le personnage explique donc l’origine de cette passion incontrôlable , pour mieux tenter de se justifier aux yeux du spectateur et présente cet amour qui lui fait horreur comme le montre l’acmé de ce premier mouvement : « Je m’abhorre encore plus que tu ne me détestes » : formule frappante où on note , à la fois une gradation descendante et des effets d’ hyperbole. le verbe abhorrer signifiant un rejet très fort d’elle-même : elle se juge elle même coupable et se dégoûte.

En conclusion : Phèdre, en se déclarant à Hippolyte, vient de franchir un point de non-retour. Déclenchant , à plusieurs reprises , la pitié du spectateur elle s’inscrit dans cet aveu monstrueux comme une véritable héroïne tragique, victime de la fatalité et de l’hybris. A la fois victime et coupable, elle fait corps avec ses sentiments et envisage la mort comme remède à ses tourments. Les paroles de Phèdre seront lourdes de conséquences et la tragédi eest en marche . Cette épée qui devait servir à tuer Phèdre va ensuite jouer un rôle crucial dans la tragédie car elle va servir de preuve à la tentative de viol dont Oenone, la confidente de Phèdre, va accuser Hippolyte . Le quatrième acte s’ouvre, en effet , avec l’entrevue entre Thésée et Oenone qui accuse Hippolyte : le roi reconnait l’épée de son fils entre les mains de la nourrice ” j’ai reconnu le fer, instrument de sa rage/ ce fer dont je l’armai pour un plus noble usage .” Thésée convoque son fils et convaincu de sa culpabilité , il lui lance ” il fallait en fuyant ne pas abandonner le fer , qui dans ses mains aide à te condamner . Un monstre marin sortdes flots à la demande de Neptune et tue le jeune homme innocent .La tragédie est en marche, et rien ne pourra plus l’arrêter. Cette épée est devenue l’agent du destin d’Hippolyte . Les paroles de Phèdre ont déclenché l’engrenage tragique.

En conclusion : Phèdre, en se déclarant à Hippolyte, vient de franchir un point de non-retour. Déclenchant , à plusieurs reprises , la pitié du spectateur elle s’inscrit dans cet aveu monstrueux comme une véritable héroïne tragique, victime de la fatalité et de l’hybris. A la fois victime et coupable, elle fait corps avec ses sentiments et envisage la mort comme remède à ses tourments. Les paroles de Phèdre seront lourdes de conséquences et la tragédi eest en marche . Cette épée qui devait servir à tuer Phèdre va ensuite jouer un rôle crucial dans la tragédie car elle va servir de preuve à la tentative de viol dont Oenone, la confidente de Phèdre, va accuser Hippolyte . Le quatrième acte s’ouvre, en effet , avec l’entrevue entre Thésée et Oenone qui accuse Hippolyte : le roi reconnait l’épée de son fils entre les mains de la nourrice ” j’ai reconnu le fer, instrument de sa rage/ ce fer dont je l’armai pour un plus noble usage .” Thésée convoque son fils et convaincu de sa culpabilité , il lui lance ” il fallait en fuyant ne pas abandonner le fer , qui dans ses mains aide à te condamner . Un monstre marin sortdes flots à la demande de Neptune et tue le jeune homme innocent .La tragédie est en marche, et rien ne pourra plus l’arrêter. Cette épée est devenue l’agent du destin d’Hippolyte . Les paroles de Phèdre ont déclenché l’engrenage tragique.

Cette année , tu vas étudier en classe avec tes camarades et ton professeur 16 textes qui constitueront ta liste de textes pour l’oral du bac de français . Le conducteur d’oral est une

Cette année , tu vas étudier en classe avec tes camarades et ton professeur 16 textes qui constitueront ta liste de textes pour l’oral du bac de français . Le conducteur d’oral est une  N’hésite pas à dire .. pour conclure, ou nous allons maintenant conclure cette étude en …

N’hésite pas à dire .. pour conclure, ou nous allons maintenant conclure cette étude en …

Le mot féminisme n’a pas bonne presse : il rime souvent avec revendications et agressivité ; Souvent moquées , parfois critiquées, les féministes ne se ressemblent pas toutes . Nous allons donc arpenter les couloirs de l’Histoire et les coulisses de la fiction afin de mieux comprendre ce que veulent ces femmes , ce qu’elles combattent et ce qu’elles défendent selon les époques. Voilà notre feuille de route .. .

Le mot féminisme n’a pas bonne presse : il rime souvent avec revendications et agressivité ; Souvent moquées , parfois critiquées, les féministes ne se ressemblent pas toutes . Nous allons donc arpenter les couloirs de l’Histoire et les coulisses de la fiction afin de mieux comprendre ce que veulent ces femmes , ce qu’elles combattent et ce qu’elles défendent selon les époques. Voilà notre feuille de route .. . Dans son roman

Dans son roman

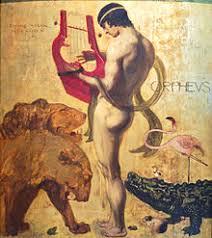

Le poète selon René Barbier : vers le commentaire littéraire

Qu’est-ce, au juste , qu’un poète et quel rôle peut -il jouer dans la société ? Inlassablement répétée , cette question hante l’histoire de la littérature. Un chercheur en sociologie, René Barbier, présente en 2001 sa réponse, sous forme de vers libres. Le poème que nous nous proposons d’étudier présente, en effet, différentes facettes du poète et ses nombreux pouvoirs. Formé de 36 vers irréguliers (hétérométriques ) , il comporte quelques rimes soit en fin de vers soit à l’intérieur des vers mais sans schéma prédéfini ; caractéristique de la poésie moderne qui s’est affranchie des règles de la prosodie classique instaurées au dix-septième siècle, ce poème présente donc les pouvoirs du poète et tente d’en saisir les différentes métamorphoses. L’anaphore contribue à construire une sorte d’inventaire des formes qu’emprunte la poésie et on aperçoit, dès la première lecture , de nombreux paradoxes , parfois à la limite de l’antithèse. Il nous faudra analyser méthodiquement les images qui le composent. Toutes renvoient aux principales fonctions attribuées aux poètes au cours des siècles : à la fois guide, voyant, extralucide , et capable de changer le monde en le transformant sous nos yeux. Plus »